パソコンアームを作業テーブルに取り付けて何をしようというのでしょうか?私はパソコンの専門家でもプログラマーでもありません……

目次

・一般人には理解しにくい物を作る

・それを購入したのは衝動…

・装着するには重量計算が必要だった

・「貼り付け」という付加価値を付けた

・本の固定はいまだに試行錯誤…

・無駄に堅い木材に悪戦苦闘

一般人には理解しにくい物を作る

私は職人的な手作業での、物を作る仕事をしています。

本宅を離れ、実家で老母の面倒を看ているので、作業は現在住んでいる実家でおこなう事となります。大切な作業ですので、長時間快適に過ごせるようにと、作業環境を色々とこれまで整えてきました。

今回作ったのは、作業をより快適におこなうためのものですが、一般の方にはピンと来て頂けないかもしれません。

私が仕事でどのようなモノを作っているのか、あまり詳しく申せませんが、とにかく膨大な資料を必要とするのです。

これだけデジタル化が進んで、パソコンで検索すれば、大抵の画像が見れる時代ではありますが、やはり重要な物・じっくりと凝視したいものはプリントアウトしたり、写真集などが頼りになります。

作業中それらをどこに置くのがいいのか?ずっと課題になっていました。いちいちプリントアウトしたものを引き寄せたり、本を開き直したりするのは、作業の手を止めてしまい効率的ではありません。また、作業スペースを大幅に占領してしまったりします。

それを購入したのは衝動…

今回作る「資料固定台」がなかった頃、工具で塞がった不自由な手を駆使して、本のページをめくろうとして‥‥作業机からバサッと床に滑り落ちしまいました。

衝動的にネット検索しポチったのがこの「パソコンアーム」なのです。結構高価な物だったのですが、節約家の私が衝動買いに走ったのですから、どれだけ憤りを感じてしまったか察して頂ければと思います。

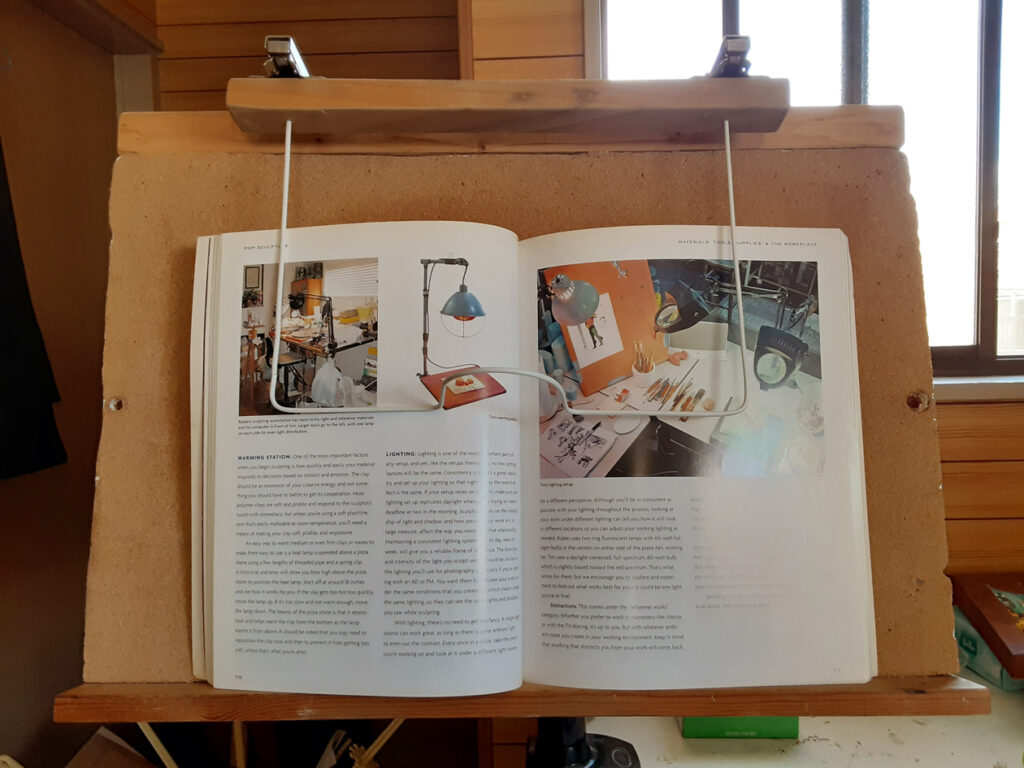

これは本来パソコンのモニターを取り付け、作業机を占領しているスペースを、空間の自由な位置に固定させるものなのですが、今回これを資料台に置き換え、空中で固定させ、見やすくさせようと試みたのです。

購入した商品を取り出します。お、重い…かなり重いです。このくらい重くしっかりしていないと、パソコンモニターは支えきれない、という事なのでしょう。さすがは海外製、実質本位です。

実はこれを購入する前、やはり資料を立てるスタンド、というものを購入したのですが、私が主に資料としているハードカバーの大型本は太刀打ちできませんでした。本の重さに耐えられず、倒れてしまうのです。今回のこのパソコンアームなら、そんなことはなさそうです。

装着するには重量計算が必要だった

事前に用意していた合板を取り付けてみました…なんと、合板が跳ね上がってしまい、想定した場所で止まりません。説明書をよく読むと、パソコンモニターを取り付けた状態を想定しての設計なので、軽すぎると跳ねあがってしまうらしいのです。

そこで家の中を見回し、以前使った分厚い集成板を見つけてカット、取り付けることとしました。これは以前台形キッチンカウンターを作った時の、ステンレスシンクを取り付けるため、くりぬいた部分です(「流し台・シンク小では小さい?排水トラップは180?115?…問題続出・台形キッチンカウンター③」参照)

厚さ30mmの集成板ですから十分な重さがあります、切り抜くのには苦労しましたが、思い通り希望の位置にピタリと止まってくれました。

基本形は出来上がりました、ここからは資料をストレスなく固定するための、板の表面加工を施します。

「貼り付け」という付加価値を付けた

プリントアウトした紙資料をピン止めするため…というか快く脱着させるための手段として、コルクボードを購入してきて貼り込みました。

本体に合わせたサイズに切り抜いたのですが‥‥これはびっくり!このコルクボード、薄~くスライスしたコルクをスチレンボードに貼りこんだものだったんですね。

画鋲を刺した時に、キシュっというかコルクとは違う刺し心地に違和感を感じていたのです、どうりで安いわけだ。

これもいつかはオールコルクのボードに貼り変えてやりたいところです。紙資料を貼り込むのはとりあえず出来るようになりました‥‥本当の問題はここから。

本の固定はいまだに試行錯誤…

紙資料はぺらっぺらの紙ですから軽く、コルクボードに止めるのに問題はありません。問題はあの分厚く重い本の固定です。これをおこなわないと開いて立てかけた本が、倒れたりページがハラハラとめくれたり閉じたりしてしまいます。

これには試行錯誤してしまいました。最初はボードの両脇に長尺のビスを設置し、そこに長尺の板を渡し、蝶ネジで固定する、すなわちボードと長尺の板とで、見開いた本を挟み込み固定しようという方法でした。

しかしこれは本の取り換え時に時間がかかる事と、板の幅で本の一部が隠れ死角が生じるというのがネックになってしまいました。

そこで次に考えたのはコの字型に曲げた番線(針金)にて挟み込む方法。普段は上部に跳ね上げておいて、本を挟み込む時にはコの字針金を下ろしてやります。この「本抑えアーム」によって見開いた本は固定されます。

最初はこの跳ね上げの方法、スライド蝶番が一つだったんですね。

いわゆる「シングルアクション」これはかろうじて本は固定できるものの。安定性がよくありませんでした。

ここまではいつか直してやろうと思いつつ、出来なかった本宅での数年前の作業…ここからはスライド蝶番が二か所の「ダブルアクション」にするための作業を再開します。

無駄に堅い木材に悪戦苦闘

実家でのこれまでの作業の例にもれず、父が残した材料・木材を使って続きはおこなわれました。

うまい具合にスライド蝶番が2つ見つかりました。木材も適当なものがありましたので、それを使っています。ノミでスライド蝶番を収める穴を掘ります、スライド蝶番はこの作業が面倒ですね…その構造上しかたがない事なんですが。

無駄に堅い木材も扱いに徐々に慣れてきました。もう一方の角材には番線を取り付けました、この番線、クリーニングに出した時 衣服についてくるハンガーです。本と接触するものですから、錆びが付いたりするのを恐れて、コーティングは剥がさないまま。

ステンレス製の番線なら錆の問題はないのでしょうか?黒い擦れ汚れは付きそうな気もしますね、しばらくはこのままクリーニングハンガーでいきます。真ん中がU字に曲げがっているのは見開き部分に圧をかけず本を傷めない配慮です。二つの角材同志を繋げ、本体に取り付けて完成。

スライド蝶番の開閉の癖を把握するまで、スムーズに本をセッティングするにはちょっと時間がかかりそうですが、安定した本の固定が出来、資料見ながらの作業のストレスが激減しそうです。数年のブランクを経てようやく完成しました。

この記事へのコメントはありません。