作業台の張り出し、右にするか左にするか、数年に及ぶ問題に決着がつきました?

目次

・学習机は勉強より工作台?

・傾斜に憧れた

・傾斜が付き過ぎた?

・造形作業はやっぱりフラット

・手すりを利用し直角を出す

・張り出し問題に決着?

・45度発想転換

・組み継ぎ自己最高記録

学習机は勉強より工作台?

作業机を意識し始めたのはいつぐらいからでしょう?その歴史を遡る事で、使い勝手の良い作業机というものが見えてくるのかもしれません。

最初はやっぱりというか「学習机」でしたね。小学三年生より、勉強そっちのけで戦車模型を作ったものでした。でも作業台にしては手狭‥‥って当時から片付け下手で散らかり放題だったからじゃねーか!ってセルフツッコミしちゃっときます。

傾斜に憧れた

もう少し年齢を重ねると、漫画を描く事に興味を覚えます。大抵の漫画入門で勧めているのは、天板が傾斜している机、もしくは板を用いて奥に本などをかませて傾斜を付けたもの、これには憧れました。この傾斜が付いただけでグッと描きやすくなり、プロフェッショナルに近づいた気がしたものです。

その後さらに急傾斜天板に巡りあう事に‥‥

傾斜が付き過ぎた?

某遊園地のデザイン室で仕事をしていた時には、ドラフターが宛がわれていました。

これは本来図面を描く事に特化させたもので、漫画用のとは別次元の急傾斜が付いています。これら傾斜は現在生業としている造形作業にはむきません。傾斜など付けたら工具類が置けない、または転がり出して使いにくい事この上ない。

実際ここの仕事では、後に図面描きだけでなく造形作業も兼ねたため、ドラフターの傾斜が邪魔になり恨めしく思ったものでした。やはり造形作業にはフラットな天板以外は考えられません。

造形作業はやっぱりフラット

フリーとしてこの仕事を始め、長い間使っていたのはいわゆるリビングテーブルでした。一家四人が普通に食卓に出来るような広さで、広さに問題はなかったのですが、奥行きがあり過ぎて不自由‥‥というか無駄が多かったように感じましたね。

そこで作業机とは、奥行きが狭く横に長いのが便利だという結果に行きつくのです。あとこのリビングテーブルってヤツは工作作業用に作られていないので、脚がしっかりしていず、グラグラしがちなんですね。このグラグラは工作作業において困りもの、しっかりしていてこそ効率の良い作業ができるってもんです。横幅があってグラグラしない作業台を目指します。

手すりを利用し直角を出す

前回作業の続き、切り分けた長尺平板を組んでいきます。

こんな感じで二面の作業台の木枠をくの字に組みます。なにせデカい木枠ですので、正確に90度の角度で組むのは難儀、そこでこのような方法をとりました。

ここは二階、吹き抜け一階の転落防止のためにある手すりですが、これが直角に交わっています。そこでこの角に当てがってガイドにし、直角に固定してやろうという訳。

木枠同士の接合部分にボンドを塗り、組み合わせて重しをし圧着させます。

ここまでの状態で、本来の固定位置より大分上にですが仮置きしてみました(片付けが進んでいないので本来の位置にはまだ置けない)キッチリはまってホッとしました。

張り出し問題に決着?

さらに利便性を求めると張り出し問題と対峙しなければならないのですが、どちらに張り出しを付けたらいいのか?実は今だ分からずにいます。実家にある試作作業台では、張り出しが右か左迷い、結局両方試してみても正直言うと、どちらがいいという決定的な結論は出ていません。

再三書いてきたように、左利きである私は一般的に言うと、左側に張り出しがあった方が使い勝手が良いとされているのですが、イマイチ役に立っていない気がする‥‥そこで左側に張り出させるも、不便ではないけどこれは便利!と言うほどでもない。

一時両方張り出しが良いのではと思っていたのですが、パソコンスペースとの折り合いで、それは出来ませんでした「無い物食おうが人の癖」ではないですけど、出来ないとなると尚更やってみたくなる。

45度発想転換

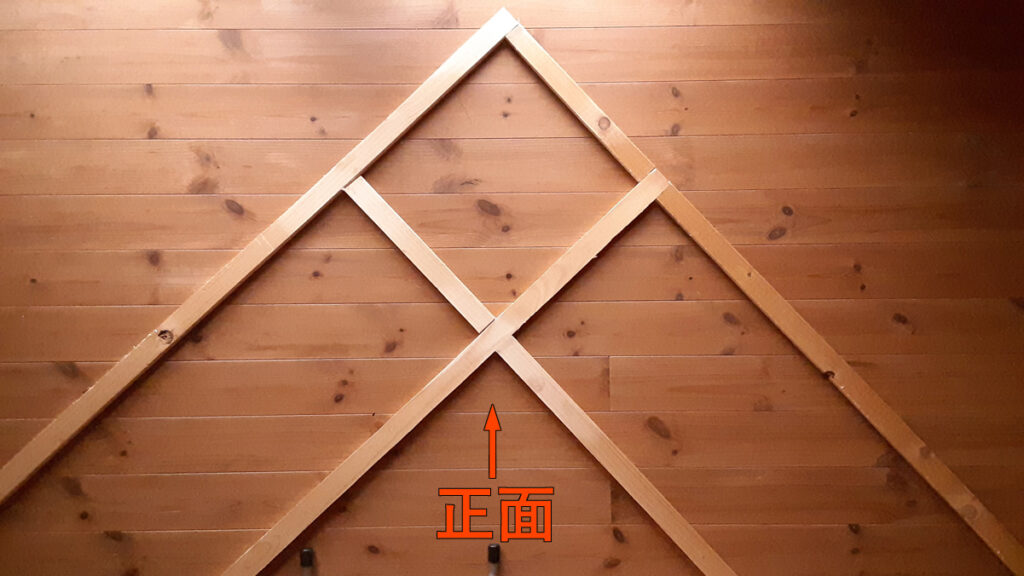

今回のこの本宅作業台の場合、パソコンは作業台の延長上に置けるよう変更したので、実家のような不都合は無くなったのですから、両側張り出しも不可能ではなくなりました。さらに正面をこのように配置すれば、事実上両側張り出しと同じになるのでは?と思いつき、実行してみる事に。

縦か横か?右か左か?という90度的な発想ではなく、45度の発想転換をしたつもりです。中桟を取り付ける際、角にはこのような桟も取り付けてみました。

他のより幅広なのは、使い勝手が悪かった良きの保険、下画像のようにアールを描くように切り抜くことも考慮した上でのこと。

これらを取り付ける時には組み継ぎの手法を用いてみました。やっぱりネジで留めるのより、相欠け継ぎにした方が強度が出ます、ボンドだけで固定するので尚更です。

組み継ぎ自己最高記録

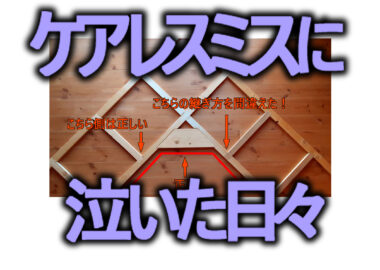

中桟やコーナー桟も相欠け継ぎにしたために、大変な手間がかかってしまいました。全個所で16か所、合計32か所の接合部分を掘りぬいたことになります。いや、実を言うと桟の切る場所を間違え、継いで修正した個所もあるので(笑)合計34か所、よくこれだけ掘ったもんだと我ながら感心してしまいます。

これも柔らかい杉材だったからです。実家で使っているような(使わざるを得ないような)堅い工作材だと、一週間でここまでは出来ていなかったでしょう。有難いことですね。

この記事へのコメントはありません。